2025年、市場が縮小したり購買意欲が減少する中で、多くの企業が「今いるお客さんを大事にするしかない」と考える傾向があります。

確かに既存顧客を大切にするのは大事ですが、それだけでは成長が止まってしまうこともあります。

実は、市場が小さくなってもブランドを伸ばすためには、新しいお客さんにブランドを思い出してもらう「きっかけ」を増やすことが何よりも重要なんです。

この記事では、海外のマーケティング研究や成功事例をもとに、ブランドが成長するために欠かせない「きっかけ」について、初心者にもわかりやすく解説します。

「きっかけ」って何だろう?

私たちは毎日、いろんな場面で商品やサービスを選んでいます。

朝起きてコーヒーを淹れるとき、友達と会うためにカフェを選ぶとき、仕事の合間にちょっとしたスナックを買うとき。そんな特定の状況やタイミングが、実はブランドを思い出す「きっかけ」になっているんです。

この「きっかけ」が多ければ多いほど、お客さんがいろんな場面でそのブランドを思い出して、選んでくれる可能性が広がります。逆に、きっかけが少ないと、特定のシーンでしか選ばれなくなって、成長が頭打ちになってしまう。

想像してみてください。あなたのブランドをカフェだとしましょう。そこに駅からの入り口、駐車場からの入り口、隣接ホテルからの入り口と、いろんな方向から入れる道があれば、それだけお客さんが入ってくるチャンスが増えますよね。

ブランドも同じで、「きっかけ」がたくさんあるほど、お客さんに選ばれやすくなるんです。

市場が縮小しても、購買意欲が減ってもブランドが成長できる理由

人口が減って市場が縮小しても、物価上昇により顧客の購買意欲が減ってもブランドが成長を諦める必要はありません。市場が小さくなる中で成長するには、新しい「きっかけ」を作って、いろんな場面でブランドが選ばれる状況を増やすことが大事なんです。

海外のマーケティング研究では、この「きっかけ」を増やすことで、お客さんの頭の中でブランドがどれだけ簡単に思い出されるか、いわゆる「メンタルアベイラビリティ」を高められると言われています。そして、それが売上アップに直結するんです。

実際に成功した例を見てみましょう。

アイルランド生まれのリキュールブランドであるBaileysは、長年「クリスマスの特別な飲み物」として知られてきました。

年間売上の約70%がクリスマスシーズンに集中していたんです。このままでは成長が難しいと考えた同社は2008年から「日常の小さな贅沢」という新しいコンセプトを打ち出しました。

その後、「週末のブランチを楽しむリキュール」「アイスクリームにかけて楽しむデザートドリンク」「カフェに少し加えて楽しむコーヒーリキュール」といった具合に、新しい消費シーンを次々と提案。

結果、クリスマス以外の季節の売上が3年間で約40%増加し、年間を通じて安定した売上を確保できるようになったのです。

これは「きっかけ」を増やすことで、成長できることを示す好例です。

「赤の女王仮説」に学ぶブランド成長の秘訣

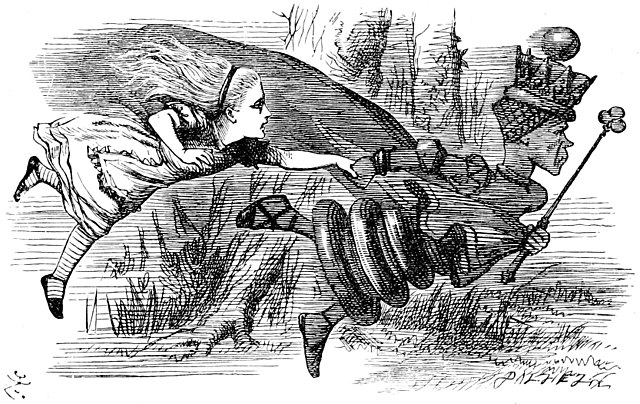

もう少し違った角度から「きっかけ」の重要性を考えてみましょう。進化生物学には「赤の女王仮説」という非常に興味深い理論があります。これはルイス・キャロルの『鏡の国のアリス』に登場する赤の女王の言葉にちなんでいます。

物語の中で赤の女王はアリスにこう言います。「この国では、同じ場所にとどまるためには、全力で走り続けなければならないのよ」

進化生物学者のリー・ヴァン・ヴァーレンはこの言葉から着想を得て、1973年に「赤の女王仮説」を提唱しました。生物は環境や他の生物との競争の中で生き残るために、絶えず進化し続けなければならない—立ち止まることは死を意味する—という考え方です。

実際の自然界では、ウサギが速く走れるように進化すれば、それを捕まえるキツネもまた速く走れるように進化します。お互いが進化の競争をし続けることで、相対的な位置関係は変わらないのです。

これはビジネスの世界にも完璧に当てはまります。2000年代初頭、CDや音楽プレーヤーの市場でトップだったソニーのウォークマンは、進化を止めた瞬間にAppleのiPodに市場を奪われました。現在のスマートフォン市場でも、新機能の開発競争が絶え間なく続いています。

つまり、ブランドは拡大し続けなければ、すなわち縮小してしまう運命にあるのです。「現状維持」という幻想はなく、立ち止まることは実質的に後退を意味します。

だからこそ、マーケターにとって重要なのは、ただ目の前のお客さんを満足させるだけでなく、潜在顧客やそもそもブランドを知らない人たちに目を向けること。

彼らにブランドの存在を知ってもらい、浸透率を高めることが、生き残るための鍵なのです。そして、そのために必要なのは、彼らとブランドが接触する「きっかけ」を増やすことなのです。

潜在顧客に「きっかけ」を届けるには

では、どうやって「きっかけ」を増やせばいいのか。ここで大事になってくるのが、潜在顧客やブランドを知らない人たちがどんな生活を送っているのか、どんなストーリーを持っているのかを考えることです。

例えば、コカ・コーラは長年「喉が渇いたとき」という基本的なきっかけで飲まれてきました。しかし、同社はそこに留まらず、「映画を観るとき」「ハンバーガーと一緒に」「家族の団らんのとき」など様々な消費シーンを提案し続けています。

2014年から展開された「Share a Coke」キャンペーンでは、ボトルに一般的な名前を印刷するという斬新なアイデアで、「友達へのちょっとしたプレゼント」という全く新しい「きっかけ」を生み出しました。このキャンペーンは全世界で80か国以上に展開され、アメリカでは11年ぶりの売上増加を記録したといわれています。

NIKEも同様に「きっかけ」を増やすのが上手い企業です。もともとはランニングシューズのブランドでしたが、バスケットボール、サッカー、ゴルフなど様々なスポーツへと領域を広げました。さらに「Just Do It」というスローガンと共に、プロアスリートだけでなく一般の人々の日常的な運動にもフォーカスし、「朝のジョギング」「週末のヨガ」「通勤中のウォーキング」など多様な「きっかけ」を提案し続けています。

これらの成功企業に共通するのは、顧客の生活の中にブランドが自然に溶け込める瞬間を見つけ出し、それを「きっかけ」として確立する能力です。これは映画の中でさりげなくブランドのロゴが映るプロダクトプレイスメントのように、顧客の生活のストーリーの中に自然に登場する機会を作ることなのです。

SNSで「きっかけ」を作る黄金法則

SNSは「きっかけ」を作るための強力なツールですが、効果的に活用するには単なる宣伝ではなく、ユーザーの日常に溶け込む工夫が必要です。

例えば、スポーツドリンクのポカリスエットは、ただ「スポーツの後に飲むドリンク」という従来のイメージだけでなく、Instagramで「#ポカリと夏」キャンペーンを展開し、夏のレジャーや花火大会、海水浴など様々な「夏のシーン」と結びつけることに成功しました。2019年の同キャンペーンでは、投稿数が13万件を超え、若年層からの支持を大きく集めたといわれています。

無印良品もSNS活用の好例です。もともとシンプルな生活雑貨のブランドでしたが、Instagramなどで「#無印良品の家」「#無印週間」などのハッシュタグを活用し、ユーザー自身に様々な生活シーンでの使い方を投稿してもらうことで、新しい「きっかけ」を次々と生み出しています。

インフルエンサーとのコラボレーションも効果的です。化粧品ブランドのCLINIQUEは、2018年にYouTubeの人気メイクアップアーティストと協力し、「通勤メイク」「デート前の5分メイク」など、特定のシチュエーションに合わせた短いメイクチュートリアルを制作。これにより若い世代にもブランドの認知が広がり、新しい顧客層を開拓しました。

SNSでの「きっかけ」作りで最も重要なのは、ブランドのアカウントをフォローしている既存ファン以外の人々にも届くような工夫です。ハッシュタグの選定、トレンドへの参加、ユーザー参加型のコンテンツなど、拡散性を高める要素を意識することが、新たな「きっかけ」を生み出す鍵となります。

Webマーケティングで「きっかけ」を広げる実践テクニック

Web全体を活用して「きっかけ」を増やす方法は多岐にわたります。初心者でも実践しやすいものから紹介していきましょう。

まず検索エンジン対策(SEO)で効果的なのは、特定の場面や状況に紐づいたキーワードを狙う方法です。たとえば紅茶ブランドのTWININGSは、「朝の目覚めにおすすめの紅茶」「リラックスタイムのハーブティー」「来客時のおもてなし紅茶」など、様々なシチュエーション別の記事コンテンツを作成。検索からの流入を増やすだけでなく、ユーザーに多様な飲用シーンを提案することで「きっかけ」を増やしています。

コンテンツマーケティングでは、季節やイベントに合わせた特集も有効です。コスメブランドのLUSHは、バレンタイン、ハロウィン、クリスマスなど季節ごとに限定商品やテーマ別のコンテンツを展開し、「プレゼント選び」「パーティー前の準備」など様々な「きっかけ」を創出しています。

メールマーケティングにおいても「きっかけ」の考え方は有効です。スターバックスは天気予報データと連携し、「今日は雨の予報です。温かいラテはいかがですか?」といった具合に、天候という「きっかけ」に合わせたパーソナライズドメールを送信。開封率が通常より15%以上高かったという事例もあります。

ウェブサイト設計においても、訪問者の目的や状況別にナビゲーションを設計することが大切です。例えば、ユニクロのウェブサイトでは「通勤スタイル」「休日コーデ」「スポーツウェア」など、シーン別に商品を探せる導線を用意しています。これにより、様々な場面でユニクロ製品を使う「きっかけ」をユーザーに提案できるのです。

市場が小さくても「きっかけ」でブランドは伸びる

人口が減って市場が縮小しても、ブランドが成長する方法はちゃんとあります。それは、お客さんがブランドを思い出す「きっかけ」を増やして、いろんな場面で選ばれる状況を作ること。赤の女王仮説が示すように、走り続けなければ衰退する。だからこそ、潜在顧客や知らない人たちに「きっかけ」を届ける努力が大事なんです。

日本の市場縮小を嘆く前に、新しい「きっかけ」を探すことに目を向けてみましょう。実は、私たちの周りには、まだ見ぬ「きっかけ」がたくさん眠っているのです。

例えば、かつてはオフィスで使うものと思われていたポストイットは、家庭での買い物リスト、学生の教科書マーク、冷蔵庫のメモなど、様々な「きっかけ」を開拓することで成長を続けています。

あなたのブランドもきっと、まだ見ぬ「きっかけ」が眠っているはずです。それを見つけ出し、育てることができれば、市場が縮小しても成長できる可能性があります。

これからのマーケティングでは、単に「誰に売るか」ではなく、「どんな場面で選ばれるか」という発想が重要になってくるでしょう。

![[ナイキ] コート ビジョン ロー NN COURT VISION LO NN ホワイト/ホワイト DH2987-100 26.0cm ナイキジャパン正規品](https://m.media-amazon.com/images/I/312OXx+mSES._SL160_.jpg)

![クリニーク(CLINIQUE) テイク ザ デイ オフ クレンジング バーム125ml [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31CIV+G-ySL._SL160_.jpg)