はじめに:購買行動モデルの進化と重要性

「お客様の心理がさっぱりわからない」

こんな嘆きはあなたにないでしょうか?

2025年の今、消費者の心は猫のように気まぐれで、つかみどころがありません。そんな消費者心理を理解するための羅針盤が、購買行動モデルだということを前回解説しました。

思い返せば、かつての消費者は、テレビCMを見て店に行き、商品を購入するという単純な行動をとっていました。しかし今や、スマホを片手に価格比較をし、レビューをチェックし、SNSで友人の意見を確認し、実店舗で商品を確かめてからオンラインで購入します。あるいはその逆のパターンもあります。まさに複雑怪奇な行動パターンが日常となっているのです。

本稿では、消費者行動の変遷を振り返りながら、最新の購買行動モデル「RsEsPsモデル」に焦点を当て、これをビジネスに活かすための実践的なアプローチを紹介していきます。

購買行動モデルの変遷:AIDMAからRsEsPsモデルまで

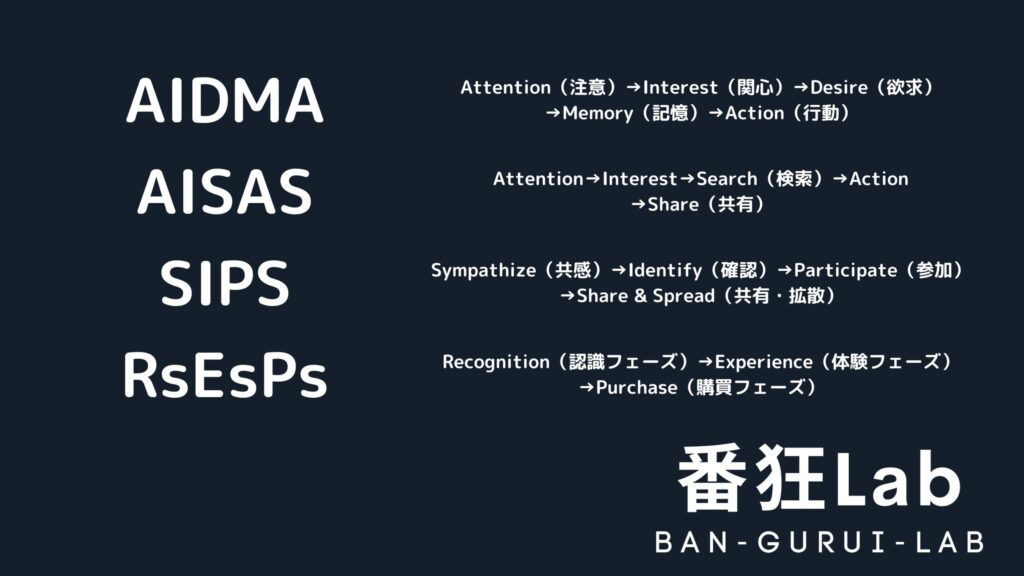

1920年代、モデルTが量産され、大衆消費社会が幕を開けた時代。サミュエル・ローランド・ホールが提唱したAIDMAモデルは、当時としては革命的でした。「Attention(注意)→Interest(関心)→Desire(欲求)→Memory(記憶)→Action(行動)」というステップで消費者行動を説明したのです。これは新聞や雑誌、ラジオが主要メディアだった時代の消費者心理を見事に言い当てていました。

2004年、電通が提唱したAISASモデルは、インターネットの普及を反映していました。「Attention→Interest→Search(検索)→Action→Share(共有)」という流れで、消費者がGoogleで情報を探し、購入後に感想をブログに書く時代の行動を捉えていたのです。

2011年、電通モダン・コミュニケーション・ラボが提唱したSIPSモデルは、FacebookやTwitterが普及し始めた時代の変化を反映していました。「Sympathize(共感)→Identify(確認)→Participate(参加)→Share & Spread(共有・拡散)」というモデルで、「いいね!」ボタンが生活に溶け込み、共感から始まるコミュニケーションが当たり前になった時代の象徴でした。

そして2019年、日本プロモーショナル・マーケティング協会が提唱したのが、RsEsPsモデルです。「Recognition(認識フェーズ)→Experience(体験フェーズ)→Purchase(購買フェーズ)」という流れと、各フェーズで「Search・Spread・Share(検索・共有・拡散)」が発生するという特徴を持っています。このモデルは「線形」から「立体」への転換を示しており、スマホを手放さない現代人の行動パターンを象徴しているのです。

現代の消費者行動の特徴

コロナ禍により、消費者の行動もまた劇的に変化しました。

マスクが外れた今も、その変化の多くは定着しています。

現代の消費者の財布の紐は、一見すると支離滅裂です。ある日は100円のカップラーメンを食べ、次の日には5000円のフレンチレストランで優雅なランチを楽しみます。日用品は徹底的にディスカウントストアで安く買い、一方で趣味の道具には惜しみなくお金をかけます。この現象は「節約と贅沢のメリハリ消費」と呼ばれ、2025年の消費者の約3割がこうした消費行動をとっています。

また、オンラインとオフラインの境界も消失しつつあります。

「ネットで調べて店で買う」「店で見てネットで買う」という行動が一般化し、リアル店舗は単なる「モノを売る場所」から、「体験の場」「相談の場」「ブランドと対話する場」へと進化しています。

一方、ECサイトもVRを使った仮想試着やAIによる個人向けレコメンデーションなど、かつてのリアル店舗の強みを取り込んでいます。

そして、物価高が続く中で消費者の「賢さ」は進化しています。

購入金額は前年比101.0%と微増する一方で、購入数量は97.2%と減少し、平均購入単価は103.9%に上昇しています。消費者は単純に「安いものを買う」のではなく、「本当に必要なものを厳選して買う」という行動をとっているのです。

サステナビリティへの意識も高まりつつありますが、実際の購買行動への影響は限定的です。

7割の消費者は商品選択時にサステナビリティを意識していません。

世代による温度差も大きく、60〜70代の女性シニア層の半数が関心を示す一方、働き盛りの男性40〜50代では関心が低い傾向にあります。

最新購買行動モデル「RsEsPsモデル」の活用法

RsEsPsモデルの最大の特徴は、「Recognition(認識)→Experience(体験)→Purchase(購買)」という3つのフェーズそれぞれにおいて、「Search・Spread・Share(検索・共有・拡散)」が発生することを示している点です。

例えば、友人からおすすめされたスニーカーがあるとしましょう。

従来のモデルでは、消費者はまず認識し、興味を持ち、検索し、購入し、そして購入後にSNSで共有する、という直線的な流れが想定されていました。

しかし、RsEsPsモデルでは、消費者行動をより複雑に捉えます。

スニーカーの存在を知った時点でSNSを検索し、口コミをチェックします。そして店舗やポップアップイベントで実際に試し履きします。その体験をまたSNSで共有します。購入を決めたらオンラインで最安値を検索します。受け取ったら開封の様子をInstagramストーリーズにアップします…といった具合です。

このモデルを実践している好例がレッドブルです。

認識フェーズでは、CMやスポーツイベントのスポンサードを通じて認知を広げながら、独自のイベントで話題を生み出し、消費者の検索・共有・拡散を促しています。体験フェーズでは、大学やスポーツイベントに「レッドブルガール」を派遣してエナジードリンクを無料配布し、その体験をSNSで共有するよう促しています。

購買フェーズでも、イベントやコンテンツを通じてブランドコミットメントを高め、継続的な購入と共有を促進しています。

自社の戦略にRsEsPsモデルを取り入れるには、各フェーズで検索・共有・拡散を生み出す仕掛けを用意することが重要です。

認識フェーズでは、謎解き要素のあるCMや、思わず友人に教えたくなるようなユニークな商品特性など、会話のきっかけを組み込みます。体験フェーズでは、サンプル配布時にSNS投稿特典を設けるなど、体験と共有を連動させます。購買フェーズでは、購入プロセスを簡略化しつつ、購入後も関係が続く仕組み(限定コンテンツやコミュニティなど)を用意します。

重要なのは、これらのフェーズを相互に連携したエコシステムとして設計することです。

一つのフェーズで生まれた検索・共有・拡散が、次のフェーズに自然につながる流れを作り出せば、マーケティング効果は飛躍的に高まります。

オムニチャネル戦略と購買行動モデルの連携

RsEsPsモデルを実践する上で、欠かせないのがオムニチャネル戦略です。

オムニチャネルとは、顧客が利用する複数の販売チャネルをシームレスに統合し、一貫した購買体験を提供する戦略です。

例えば、あるアパレルブランドのアプリで気に入った服を見つけたとします。店舗の在庫状況をリアルタイムで確認でき、近くの店舗に取り置き予約ができます。実際に店舗で試着し、サイズ違いを注文したら自宅に配送されます。購入後のアフターケアは、アプリ内のチャットで24時間対応してくれます…。こうした体験が「シームレス」で「一貫性」のあるオムニチャネル体験です。

オムニチャネル戦略で成功している企業の事例から学べる点は多いです。

■株式会社シップス

別々に運用していたコーポレートサイト、マガジンサイト、ECサイトを統合し、PVとセッション数が150%以上向上しました。

■株式会社ワールドスポーツ

店舗とECでポイントを共通化し、ECでの注文商品を店舗で受け取る際に店舗側にも売上が計上される仕組みを構築した結果、店舗受取での注文が倍増しました。

■株式会社EDWIN

ECサイトで見た商品を店舗で購入したケースや、逆に店舗で見てECで購入したケースを追跡できる仕組みを構築し、詳細な顧客分析を実現しています。

オムニチャネル戦略とRsEsPsモデルは相性が抜群です。

認識フェーズでは、あらゆるタッチポイントで一貫したブランドメッセージに触れることでブランド認知が強化されます。体験フェーズでは、オンラインで予約し、店舗で体験するといった行動がスムーズにできる環境が重要です。購買フェーズでは、消費者がどのチャネルを選んでも同じように簡単に購入できる柔軟性が求められます。

これらの各フェーズで、検索・共有・拡散が起きやすい環境を整えることで、RsEsPsモデルの効果は最大化されます。オムニチャネルとRsEsPsの相乗効果を生み出すカギは、チャネル間のデータ連携です。顧客がどのチャネルを利用しても、その履歴や嗜好が一元管理され、次のタッチポイントで活用されることで、よりパーソナライズされた体験を提供できます。

世代・属性別の購買行動の特徴

マーケティングの世界では「セグメント」という言葉がよく使われますが、現実の消費者は単純なカテゴリーに収まりません。それでも、世代や属性による傾向を理解することは、戦略立案の第一歩となります。

Z世代やミレニアル世代と呼ばれる若年層は、「所有より利用」を重視する傾向があります。高級バッグを買うより、レンタルサービスを利用します。自家用車を持つよりカーシェアリングを活用し、CDを集めるよりサブスクリプションで音楽を楽しみます。この背景には、少子高齢化による将来への経済不安があり、「必要な時に必要なだけ利用する」という実利的な考え方が浸透しています。

また、デジタルネイティブとして、SNSでの情報収集と発信を日常的に行い、製品評価は友人や信頼するインフルエンサーの言葉に左右されることが多いです。さらに、社会的責任や多様性などの価値観が購買決定に大きく影響する面もあります。

こうした若年層には、「所有することの価値」より「利用で得られる体験の価値」を訴求し、商品が体現する世界観や価値観を明確に打ち出すアプローチが効果的です。

シニア層については、「デジタルに弱い」というステレオタイプはもはや過去のものです。

コロナ禍を経て、シニア層のデジタル活用は急速に進み、スマートフォンの保有率は50代で約9割、70代でも半数以上に達しています。情報収集もテレビや新聞だけでなく、ネット上の口コミサイトやブログ、SNSも活用するようになっています。

特筆すべきは、シニア層、特に女性はサステナビリティへの関心が高い点です。

60〜70代の女性シニア層の半数がサステナビリティに関心を示しており、環境や社会に配慮した商品を選ぶ意識が高いです。シニア層へのアプローチでは、デジタルとリアルのバランス、操作性や視認性への配慮、詳細な説明と安心感の提供が効果的です。

女性消費者は「慎重消費」の傾向が顕著に表れています。

「モノをなるべく持たないシンプルな生活を送りたい」「モノを買う時は、品質や成分表示を十分に確認する」という意識が強く、単なる節約志向ではなく、質的な判断に基づく消費行動をとります。また、フリマアプリやリサイクルショップの利用意向も高く、資源の有効活用を意識しています。

女性向けの商品・サービス開発では、詳細な情報提供と透明性が重要です。

成分表示や原材料、製造工程などの情報を明確に示し、長く使えるデザインや質の高さを訴求することが効果的です。購入後の使い方提案や下取りサービスなど、商品のライフサイクル全体をサポートする姿勢も、女性消費者の共感を得やすいです。

最新トレンドを取り入れた実践戦略

理論を理解したところで、実際のビジネスにどう活かすか。

ここでは、最新トレンドを取り入れた具体的な戦略例を紹介します。

最近注目されているのがハイブリッド型購買行動モデルです。

従来のモデルとRsEsPsモデルを融合させたこのアプローチは、多様なタッチポイントとインタラクションを組み合わせた立体的な戦略を可能にします。

化粧品ブランドのSHISEIDOは、伝統的なブランド認知施策とデジタル施策を組み合わせながら、各段階で検索・共有・拡散を促進する仕掛けを用意しています。

新製品発表時にはティザー広告と特設サイト、インフルエンサーによる先行体験レポートとハッシュタグキャンペーンを展開。

体験フェーズでは、店舗カウンセリングとバーチャルメイクアップアプリを連動させ、購買フェーズでは多様な購入チャネルと統一ポイントプログラム、さらに購入者限定コミュニティで継続的な関係を構築しています。

「コンテキストアウェア」なパーソナライゼーションも重要なトレンドです。

スターバックスのモバイルアプリは、時間帯、位置情報、購入履歴、天候などを組み合わせた最適なレコメンデーションを提供します。

平日朝には「いつものラテ」、雨の日には温かいドリンク、週末午後には新作フラペチーノを提案するといった具合です。このような「文脈を理解した」アプローチは、ユーザーに「監視されている」ではなく「理解されている」と感じさせる点が重要です。

「フリクションレス・コマース」も注目のトレンドです。

アマゾンの「1-Click注文」や「Amazon Go」は極端な例ですが、ユニクロのサイズ情報保存機能や店舗在庫確認、オンライン購入商品の店頭受け取りサービスなど、「摩擦」を排除する取り組みは多くの企業で進んでいます。重要なのは、単に手順を減らすことではなく、顧客にとって本当に面倒な部分を特定し、そこに焦点を当てて改善することです。

まとめ:変化し続ける購買行動への対応

購買行動モデルの変遷を振り返ると、消費者行動が時代とともに複雑化していることがよくわかります。現代の消費者は、デジタルとリアルを自在に行き来し、「節約と贅沢のメリハリ」をつけた消費行動をとります。世代や属性による違いも大きく、若年層の「所有より利用」志向、シニア層のデジタル活用の進展、女性の慎重な消費傾向など、多様な側面を持っています。

こうした変化に対応するには、RsEsPsモデルを理解し、オムニチャネル戦略と連携させることが重要です。認識・体験・購買の各フェーズで、検索・共有・拡散を促す施策を設計し、シームレスな顧客体験を提供することが成功への鍵となります。

また、ハイブリッド型購買行動モデルの構築や、コンテキストアウェアなパーソナライゼーション、フリクションレス・コマースの実現など、最新トレンドを取り入れた戦略も効果的です。

最後に強調しておきたいのは、どんなに精緻なモデルや最新トレンドを理解していても、最終的に重要なのは「顧客視点」だということです。複雑なマーケティング理論を駆使しつつも、常に顧客の立場に立ち、「この施策は本当に顧客の役に立つのか?」「顧客にとって価値があるのか?」を問い続けることが、持続的な成長につながります。

顧客の心と行動は常に変化します。その変化に寄り添い、時に先回りし、時に驚きを与える。そんなしなやかな対応力こそが、混迷の時代を生き抜くマーケターに求められる真の実力なのです。

参考文献

![[シップス] Tシャツ マイクロ 6.5oz ロゴ ポケット ロングスリーブ Tシャツ ロンT メンズ 112031460 ブラック S](https://m.media-amazon.com/images/I/21UOYGuAATL._SL160_.jpg)

![モンブラン 万年筆 マイスターシュテュック プラチナコーティング P149 ペン先F 細字 筆記具 MONTBLANC [並行輸入品]](https://m.media-amazon.com/images/I/31iklqs9-4L._SL160_.jpg)