「マーケティングに絶対的な正解はない」——この言葉は、マーケターにとって常に心に留めておくべき真実です。

市場は常に変化し、顧客のニーズも多様化の一途を辿る現代において、教科書通りのセオリーだけでは通用しません。だからこそ、私たちはマーケティングの基礎となるフレームワークを「知識」としてだけでなく、「実践力」に変える必要があるのです。

この記事では、マーケティング戦略の要となるSTP分析、4P分析、カスタマージャーニーマップを徹底的に深掘りします。これさえ知っていれば安心というものではありませんが、知っておくことでどの分野のマーケティングでも失敗のリスクを減らす事ができます。

それではそれぞれのフレームワークの「落とし穴」や「応用ケース」、そしてデジタル時代の最新トレンドを踏まえ、机上の空論ではない、実戦で使えるマーケティング戦略を一緒に考えていきましょう。

STP分析:ターゲット顧客を「深く」理解する

STP分析(セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング)は、マーケティング戦略の土台となるフレームワークです。

でも単に「市場を細分化して、ターゲットを絞り込めば良い」という単純なものではありません。

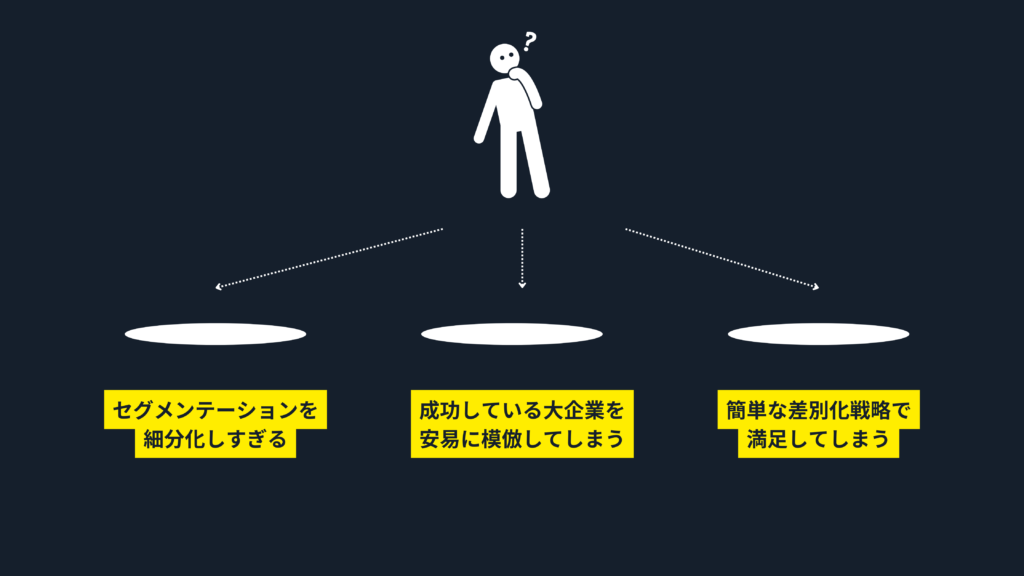

セグメンテーションの落とし穴:細分化しすぎると、見失うものがある

セグメンテーション(市場細分化)では、顧客を属性(年齢、性別、居住地など)、心理(価値観、ライフスタイルなど)、行動(購買履歴、Webサイトの閲覧履歴など)などの変数に基づいてグループ化します。しかし、セグメントを細かく区切りすぎると、以下のようなリスクが生じます。

- ターゲットの分散: 細分化しすぎると、各セグメントの市場規模が小さくなり、マーケティングリソースが分散してしまいます。

- インサイトの喪失: 表面的に区切ったセグメントでは、顧客の本質的なニーズや動機を見逃してしまう可能性があります。

- マーケティング効率の低下: 顧客のニーズが重複しているにもかかわらず、異なるセグメントとして扱ってしまうと、マーケティングコストが非効率になります。

心理変数と行動変数を掛け合わせることで実践的なアプローチになります!

属性変数だけでなく、心理変数や行動変数を組み合わせることで、より深い顧客理解につながります。例えば、

- 「環境意識の高い都市在住のミレニアル世代」(属性+心理)

- 「週に3回以上ジムに通う健康志向のビジネスパーソン」(属性+行動)

のように、顧客の属性と価値観、行動を組み合わせることで、より具体的な顧客像を把握し、効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

ターゲティングの落とし穴:大企業と同じ土俵で戦わない

ターゲティングでは、セグメントの中から自社にとって最も魅力的な顧客層を選びます。しかし、大手企業と同じようなターゲット層を狙っても、資金力やブランド力で勝負することは難しいでしょう。

これはSNSマーケティングでも同様です。あなたが必死になって少ない手持ちの中で商品レビューをしている裏で、大企業は100万規模の投資をぽんとしてしまうのです。

だからこそ、マーケティング対象が減ったとしてもニッチな市場で独自の価値を磨こう。

大手企業が狙わないニッチ市場に特化することで、競争を避け、高いシェアを獲得することができます。例えば、

- 「アレルギー対応のグルテンフリー食品専門店」

- 「サステナブル素材を使ったオーガニックベビー服ブランド」

など、特定のニーズに特化することで、顧客からの信頼を得やすくなり、熱狂的なファンを育成することができます。

ちなみに大企業は投資対効果が悪いニッチ市場への参入には基本ネガティブです。

ポジショニングの落とし穴:他社との差別化だけでは不十分

ポジショニングでは、競合他社との差別化を図り、自社ブランドが顧客の心の中でどのような位置を占めるかを明確にします。しかし、単に「競合より優れている」というだけでなく、独自の価値を提供する必要があります。

客観的な価値ではなく、顧客にとって主観的な価値、つまり感情に訴えかけるポジショニングをとらないといけないよ

顧客が商品やサービスを選ぶのは、単に機能的な価値だけではありません。感情的な価値、つまり「そのブランドを使うことで、どのような気持ちになれるか」という点が、購買行動に大きく影響します。例えば、

- 「このブランドの服を着れば、自信を持って輝ける」

- 「このサービスを利用すれば、忙しい毎日から解放される」

のように、顧客の感情に訴えかけるポジショニングは、ブランドへの愛着や信頼感を深め、長期的な関係構築につながります。

4P分析:デジタル時代に対応したマーケティングミックス

4P分析(製品、価格、流通、プロモーション)は、マーケティング戦略の具体的な実行プランを立てるためのフレームワークです。しかし、従来の4Pの考え方だけでは、デジタル時代のマーケティングには対応できません。

Product(製品)の落とし穴:顧客視点の欠如

製品開発において、企業の都合だけで「良いものを作れば売れる」というプロダクトアウトの発想は危険です。

単に良いものではなく、感じている課題を解決するソリューションを提供されると顧客はプロダクトを購買するよ。

顧客が抱える課題を徹底的に調査し、その課題を解決するためのソリューション(解決策)を開発する必要があります。顧客のニーズに寄り添った製品開発こそが、長期的な成功の鍵となります。

Price(価格)の落とし穴:価格競争に巻き込まれる

価格設定において、競合他社よりも安くすれば売れるという安易な価格競争は、ブランド価値を毀損するだけでなく、利益率も低下させてしまいます。

感情的に価格以上の価値を提供してもらったと感じてもらうことが重要。

プロダクトの良し悪しよりも、良かったと感じてもらうか、悪かったと感じてもらうかが重要です。

価格ではなく、顧客が感じる価値(機能性、品質、デザイン、ブランド体験など)を最大化することで、価格競争から抜け出すことができます。

- 心理的価格設定: 端数価格(998円など)や松竹梅価格など、顧客の心理を利用した価格設定。

- サブスクリプションモデル: 月額制や年額制など、継続的な収益を生み出す価格モデル。

- ダイナミックプライシング: 需要や在庫状況に応じて、価格を柔軟に変更する価格設定。

Place(流通)の落とし穴:チャネル戦略の陳腐化

実店舗だけで販売していた時代は終わり、顧客は複数のチャネル(オンライン、オフライン、SNSなど)を使い分けて購買行動を行っています。

これはみんな気づいているのにもかかわらず、心理的な障壁があって単一チャネルに固執してしまうんだ。現在のチャネルで利益が確保できている業種に多く見られるね。

オンラインとオフラインを連携させ、顧客にシームレスな購買体験を提供するオムニチャネル戦略が不可欠です。

- オンラインストアと実店舗の連携: オンラインで注文した商品を実店舗で受け取ったり、実店舗で商品を体験してからオンラインで購入できるようにするなど。

- SNSを活用した販売: InstagramやTikTokなどのSNSで商品をPRし、直接販売につなげたりする。

- パーソナライズされた顧客体験: 顧客の購買履歴や属性データに基づいて、最適なチャネルで情報を提供したり、パーソナライズされた商品をおすすめする。

Promotion(プロモーション)の落とし穴:一方的な情報発信

一方的な広告や宣伝だけでは、顧客の心に響きません。

単にコミュニケーションを取るのではなく、顧客の課題を収集するって意味でコミュニケーションをとりたいものだね!

顧客が求める情報を適切なタイミングで提供し、顧客との対話を通じて信頼関係を築く必要があります。

- コンテンツマーケティング: ブログ記事、動画、SNS投稿など、顧客にとって有益な情報コンテンツを提供し、ブランドへの関心を高める。

- インフルエンサーマーケティング: ターゲット顧客に影響力のあるインフルエンサーを起用し、ブランドの認知度や信頼性を高める。

- UGCの活用: 顧客が作成したコンテンツ(レビュー、口コミ、写真など)を積極的に活用し、ブランドへの共感を促す。

- SNS広告の活用: ターゲット顧客を絞り込んだSNS広告で、効果的に情報発信する。

カスタマージャーニーマップ:顧客体験を「可視化」する

カスタマージャーニーマップは、顧客が商品やサービスを認知してから購入、利用に至るまでのプロセスを可視化するフレームワークです。顧客の行動、感情、思考、タッチポイントを時系列で整理することで、顧客体験の課題や改善点を発見することができます。

カスタマージャーニーマップの落とし穴:作成して満足してしまう

カスタマージャーニーマップは、作成することが目的ではありません。重要なのは、そのマップを元に顧客体験を改善し、ビジネス成果につなげることです。

カスタマージャーニーマップを定期的に見直し、顧客のニーズや行動の変化に合わせて改善を繰り返すことが重要です。また、Google Analyticsなどのデータ分析ツールを活用し、顧客行動を定量的に把握することで、より効果的な改善策を立てることができます。

- 感情曲線の分析: 各タッチポイントにおける顧客の感情を把握し、ネガティブな感情が生じる箇所を重点的に改善する。

- ペインポイントの特定: 顧客が抱える不満や課題を明確にし、それらを解決するための施策を実行する。

- タッチポイントの最適化: 各タッチポイントにおいて、顧客が期待する体験を提供できるよう、デザイン、コンテンツ、オペレーションなどを改善する。

ちなみに購買行動に関しては以下の記事がおすすめだよ。

成果を最大化する「+α」の視点

ここまでは、マーケティング戦略の基礎となるフレームワークを深掘りしてきました。最後に、これらのフレームワークを効果的に活用するために、さらに重要となる「+α」の視点をご紹介します。

- データドリブンマーケティング: データに基づいた意思決定を行うことで、より効果的なマーケティング施策を立案することができます。

- アジャイルマーケティング: 計画を立てたら終わりではなく、市場の変化や顧客の反応に合わせて柔軟に戦略を修正し、改善を繰り返すことが重要です。

- 顧客との対話: 顧客の声に耳を傾け、顧客とのコミュニケーションを密にすることで、より深い顧客理解につながります。

- チームワーク: マーケティングチームだけでなく、営業、開発、カスタマーサポートなど、社内の様々な部門と連携することで、顧客体験全体を最適化することができます。

まとめ:変化を恐れず、実践し続ける

マーケティングは、常に変化し続ける生き物です。

だからこそ、私たちは既成概念にとらわれず、新しい知識や技術を常に学び続け、実践していく必要があります。この記事で紹介したフレームワークは、あくまでもマーケティング戦略を立案するための「ツール」に過ぎません。大切なのは、これらのツールを使いこなすことで、あなた自身のマーケティング戦略を磨き上げることです。