サイレントキラーとなるゼロクリック戦略

ネットを使い始めた頃を思い出してみてください。

何か知りたいことがあれば、まずはGoogleで検索。リンクをクリックして、お目当ての情報を探す——この当たり前の流れが、いま音もなく崩れ去ろうとしています。

その立役者が「ゼロクリック検索」です。検索して、答えを見て、何もクリックせずに終わる。そんな検索体験が急速に広がっているのです。

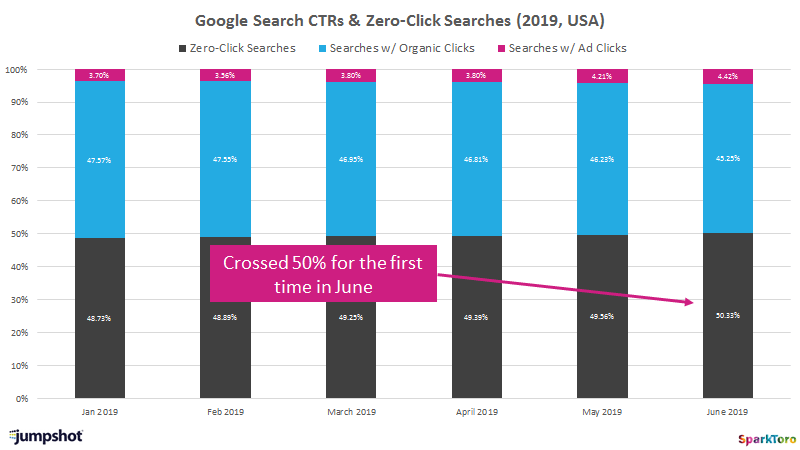

衝撃的な数字をご存知でしょうか。2019年6月、米国のクリックストリーム社の調査によると、Googleでの検索の半分以上が、どのサイトもクリックせずに終わっているというのです。50%超のユーザーが検索結果ページだけで満足して、先に進まないのです。そして、この数字は今も右肩上がり。

身近な例で考えてみましょう。「大谷翔平の年齢」や単に「大谷翔平 年齢」と検索したとき、わざわざどこかのサイトを開かなくても、検索結果の一番上に答えがバッチリ表示されますよね。

これぞまさにゼロクリック検索の典型です。Googleの「クイックアンサー」「ナレッジボックス」「フィーチャースニペット」といった機能が、いわばアフィリエイターの「サイレントキラー」として、ユーザーをサイト訪問から遠ざけているわけです。

アフィリエイターの皆さん、これは冗談抜きの危機です。

アフィリエイトの収益モデルを考えてみると、「サイトに来てもらう→商品を紹介する→購入してもらう」ですというのが極めて一般的な流れです。

この最初の「来てもらう」ということを検索エンジン自体が遠ざけ始めているのです。

Googleが仕掛けたゼロクリック検索を引き起こす三つの罠

なぜユーザーは満足してクリックしなくなったのか。その裏にはGoogleが仕掛けた三つの「罠」があります。いや、ユーザー視点では「便利な機能」と言うべきでしょうか。いずれにせよ、これがゼロクリック現象の黒幕です。

- 強調スペニット

- ナレッジパネル

- ローカルパック

まず真っ先に名前が挙がるのが「強調スニペット」。「筋トレ 効果とは」のように検索すると、検索結果の一番上に現れる四角いボックスです。ここには質問への回答がバッチリ要約されているので、わざわざブログ記事を読む必要がなくなるんですね。あなたの丹精込めて書いた3000文字の記事が、たった100文字に凝縮されてしまう悲劇。

次に「ナレッジパネル」。検索結果の右側に表示されるこの情報ボックスは、いわば「小百科事典」です。人物なら生年月日や経歴、場所なら位置や特徴、商品ならスペックや口コミまで、基本情報が一目でわかる親切設計。関連キーワードも表示されるから、ユーザーの「知りたい欲」はここで満たされちゃうんです。

三つ目は「ローカルパック」。「福井 お寿司」「新宿 美容院」といった地域情報を探すときに現れる、地図付きの店舗リスト。住所、営業時間、電話番号、レビュー、地図上の位置まで一覧できるから、もはや公式サイトに行く理由がない。行くとしたら予約するときくらい。

Google様がこれらの機能を進化させている理由は明白です。「ユーザーの手間を省き、スムーズな情報取得を実現する」。確かにユーザーは喜ぶでしょう。

でもコンテンツ制作者にとっては 正直言って、頭を抱えたくなる現実ですよね。

ゼロクリック検索がアフィリエイト業界に与える影響

さて、この「クリックしない文化」の台頭は、アフィリエイト業界にどんな影響を及ぼしているのでしょうか。

まず真っ先に痛感するのが、アクセス数の減少です。SimilarWebの調査によると、実際に検索された回数(検索ボリューム)と、サイトがクリックされた回数の間には、どんどん開きが生じています。

つまり、検索してはもらえるけど、サイトに来てはもらえない。アクセスが減れば、当然ながら成約数も下がります。アフィリエイトの収益源が細っていくわけです。

ただ、悲観一色というわけでもありません。SimilarWebの「ゼロクリック検索指標」によると、全検索の半分近くは今でもちゃんとクリックに結びついているんです。

特に「買いたい」「申し込みたい」という明確な意図を持った検索では、ユーザーはやっぱりサイトを訪れます。「〜とは?」系の質問とは違って、購買意欲の高い検索は今でも重要な集客源なんですね。

意外なメリットもあります。ナレッジボックスやフィーチャースニペットにあなたのブランド名やサイトの情報が表示されれば、クリックされなくても立派な「ブランド露出」になるんです。

特に実店舗ビジネスでは、ローカルパックでお店の情報が表示されるだけで、「このお店、行ってみようかな」と思ってもらえるきっかけになります。

とはいえ、このゼロクリック時代に生き残るには、従来の「SEOテクニック」だけでは足りません。

そこで注目を集めているのが「AIO(AI Optimization)」という新発想。

これこそが、次の時代を生き抜くカギかもしれません。

SEOからAIOへ:AIの「心」を理解する時代

さて、ここで登場するのが「AIO(AI Optimization)」という新しい考え方です。文字通り「AIに最適化する」ということ。これまでのSEO(Search Engine Optimization)が検索エンジンのルールに合わせる技術だったのに対して、AIOはAIが生成する検索結果に、自分のコンテンツを優先的に表示させることが狙いです。

実は大きな転機がすでに訪れています。2024年8月16日、Googleは「AI Overview」という機能を日本でも提供開始しました。検索すると、検索結果の一番上にAIが自動生成した要約が表示されるんです。これはもう「機能追加」なんてレベルじゃない。検索の本質が変わる歴史的な転換点です。

AIOの考え方で特筆すべきなのは、「表面的な最適化」から「本質的な質の向上」へのシフトです。

古き良きSEO時代は、キーワードをちょっと詰め込んでバックリンクを増やせば、それなりに順位が上がりました。でも、AIの時代はそうはいきません。AIはテキストの裏側にある意味や文脈、検索者の真の意図までを理解しようとします。つまり、AIの「心」を掴むには、AIの「考え方」を理解する必要があるんです。

AIOの実践:AIの「心」を掴む具体的アプローチ

では、このゼロクリック検索時代を生き抜くために、アフィリエイターは具体的に何をすべきなのでしょう?

AIの「心」を掴むための実践的なアプローチを見ていきましょう。

強調スニペットの画像に選ばれる戦略

意外に思えるかもしれませんが、ゼロクリック対策の一つは「ゼロクリック機能に選ばれる」ことなんです。特に強調スニペットで使われる画像に自分のサイトの画像が選ばれれば、クリックされなくても立派なブランド露出になります。

「じゃあどうすれば選ばれるの?」まず大前提として、検索結果で10位以内に入ることです。

そのうえで、質問に対して簡潔明瞭な回答を用意しましょう。適切なキーワードを含み、構造化された見出しと段落、そして関連性の高い画像にAlt属性をきちんと設定する。Googleのポリシーを守りながら、こういった基本をしっかり押さえることが重要です。

構造化データを味方につける

AIとコミュニケーションするには「共通言語」が必要です。それが構造化データ。スキーママークアップを使って、あなたのコンテンツの種類や関係性を明示すれば、AIはそれを正確に理解できます。

例えば、レシピなら調理時間や材料、評価の星、商品レビューなら評価とレビュアー情報、FAQなら質問と回答のペア——こういった構造をきちんと示すことで「このコンテンツは何についてのものか」をAIに教えてあげるんです。

2025年のマーケティングでは、人間とAIの「両方」に価値を提供することが大切。

コンテンツの質で勝負する

「AI時代こそ、質が全て」。この言葉に尽きます。SEO時代以上に特に重視されるのが「E-E-A-T」—Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)です。

BrightEdgeの調査によると、58%のマーケターが2023年にAIを使ってSEOコンテンツを作ると答え、90%の組織がSEO戦略を優先させています。でも、AIを使うことと、AIに評価されることは別問題。AIツールで作った内容に、あなた自身の専門知識や生の体験談を盛り込むことが、他との差別化になります。

効果的なのは次の三つです。まず、トピックを隅から隅まで網羅する「包括的なコンテンツ」。次に、「この質問にも答えておこう」と先回りするFAQ的な構成。そして、文章だけでなく画像や動画も組み合わせた「マルチモーダル」なアプローチ。これらを意識すれば、AIの心を掴みやすくなります。

AIツールを味方につける

AIOに取り組むなら、AIツールを積極的に活用しましょう。AI分析ツールを使えば、あなたのコンテンツがAIにどう理解されているかが分かります。そこから改善点が見えてくるんです。

例えば、ブログを書く前にキーワード調査をするとき。従来のSEOツールに加えて、AIベースの分析ツールも活用すれば、潜在的なニッチ市場や具体的な質問まで見つけられます。小規模ビジネスなら3~5個の主要トピックに絞って、20~30個くらいのキーワードをピックアップするのがちょうどいいでしょう。

市場にはSurfer SEO、MarketMuse、SemrushのContentShake AI、Jasper.aiなど、AIO対応ツールがどんどん登場しています。これらを使いこなせば、AIが「おっ!」と思うコンテンツを効率よく作れるようになります。

ユーザーの「本当の気持ち」を理解する

2025年までには「マイクロインテント」という言葉が一般化するでしょう。これは「AIが理解できる微細な検索意図」のこと。ユーザーが表面上は聞いていないけれど、本当は知りたいことに先回りして答えられるかどうかが勝負になります。

例えば「ダイエット方法」と検索した人の頭の中には、様々な疑問が渦巻いています。「健康的に痩せるには?」「どれくらいで効果が出る?」「続けやすい方法は?」「リバウンドしない?」。こういった言葉にならない疑問にも答えるコンテンツを作れば、AIもユーザーも「これは良い情報だ」と評価するんです。

まとめ:AIの「心」を掴み、新時代を生き抜く

ゼロクリック検索の波は、もはや止められません。長年慣れ親しんだ「検索→クリック→閲覧」という流れが根本から変わりつつある今、アフィリエイターの私たちは、発想の転換を迫られています。

そんな中で浮かび上がってきた新たな道筋が「AIO(AI Optimization)」です。AIが情報をどう理解し、どう評価するのかを知り、その「心」に響くコンテンツを作る。それがゼロクリック時代を生き抜く知恵なのです。

でも考えてみれば、これって結局は「良いコンテンツを作る」という、昔からの基本に立ち返ることなんですよね。キーワードを詰め込んだりテクニカルなSEOテクニックで小手先の対策をするのではなく、本当に価値ある情報、深い専門性、信頼性の高い内容を提供する。そういう「本物のコンテンツ」こそが、AIにもユーザーにも評価されるのです。